魏晋玄学,帖学和兰亭序

Published:

魏晋南北朝时期是书法全面转向艺术的重要时期,本文是我将这段时间对南派帖学和兰亭的所学所想写的一些综述,总结和读后感,而北派碑学则不做过多解释。我本人则不太喜欢兰亭本身的书法(对内容还是喜欢的),这也就导致我想要探究为何兰亭想去晋人那么远。

一、上古至东汉末期的书法转变

自文字诞生以来直至秦汉时期文字和书法占据礼乐教化的中心地位,但对书法的审美和书家本身普遍遭受漠视,事实上在这很长的时间里书家类似于工匠,其实就是职业手艺人,地位很低,例如甲骨文的刻制,金文的铸造,秦汉时期的石刻碑刻等等,所以书法家在这一很长时期里都等同于匠人,正如孔子所言:“君子不器”,也未尝不是这个观点。

在儒家的体系中,艺术对于经学是附庸地位,虽然“书”作为六艺之一,但相对于政教伦理等人生目标而言,书法则变得无足轻重,沦为道德教化的工具,在先秦时期和两汉时期的书法都作为工具,以理性和实用性而存在,被应用于礼教政教活动中,例如歌颂帝王功德等。在这样的教化之下,书法的艺术性和审美性降低到最低点,因为在儒家体系里书法本身不具有艺术价值,而作为附庸,为政教服务。所以在这一时期的书法就是为了不谋求个人风格和审美价值,而要书写标准正确,这样也是汉朝的入仕为官的基本要求。

汉代的书法承袭秦朝,而大篆金文在秦朝统一为小篆,而事实上秦朝的官吏在私下写就的就是隶书,在西汉,隶书成为通行体,但正体依旧是小篆;直到东汉和东汉晚期,隶变加剧,隶书从俗体正式成为官方书体。但此时重大变革发生了。

东汉末期,儒学内部的书法的理性实用性和其审美性的冲突重要到了质变,书法的宇宙本体逐步转向人格本体倾斜,以张芝为代表的草书(章草),也就是将隶书草化,在文人士大夫之间开始传播,文人们开始在书法审美意识觉醒的开始下为草书的审美自由所吸引,纷纷沉醉于其中,一些文人士大夫从早到晚沉迷于草书之中。草书在汉代的兴起其实就是对儒学的反叛,他们将书法的实用性和功利性微微的拉向了审美和艺术的一侧:“盖草书之任意挥洒,不拘形迹,最能与士大夫之人生观相合,亦最能见其个性之发挥”(余英时)。对现实功利和儒家的政教伦理的反叛使得草书走向个体化,这正是书法和老庄玄学的合流。而赵壹的《非草书》就是以儒家正统和政教伦理立场来批判草书的。

二、魏晋玄学与帖学书法的全面转向

魏晋书法围绕着玄学思潮的展开,实现了文化审美的突破,并随之实现了人的自觉与文的自觉。这突出表现在晋书人格本体论的确立。书家主体由宇宙本体论的桎榨中解脱出来而趋于个体独立及审美自觉,从而魏晋书家观照书法的审美方式发生了根本改变。书法由儒家知识论背景下的教化工具而成为独立的艺术本体,并成为人的象征符号。

玄学与书法的结合,使书法突破有形象限和形而下的工具理性桎梏而成为人的内在和审美自由的象征。这成为书法美的历程的开端。艺术从自然中诞生,同时又超越了自然宇宙的本然状态,而与人心发生了密切的联系,或者说艺术本来便是人与大自然冥契的产物,离开了人本身,艺术将不复存在。从这个意义上,艺术更多的是基于人自身文化一审美的内在需要的一种发现和创造,它服务于人的心灵和情感需要。艺术既是自然的人化,也是人的对象化,它独立于人与自然,并成为反观自然与人本身的话语宇宙。艺术就是以有限来表达无限,而书法的转向就是从有限走向无限的过程。(前两段引自魏晋南北朝书法史稿)

在公元4世纪之前的漫长世纪里,书法始终没有产生自觉的审美意识及获得独立的审美地位与发展,它与文字的实用功能长期纠缠不清,而在很多情形下,来自官方的普遍教化和工具理性又将书法严格限定在教经、经艺之本的载道层面,而遮蔽了书法的审美本源。这在儒家书法观念中始终占据主流,并成为儒家经艺模式下的书法原则及书法存在状态。这在赵壹的《非草书》里体现的淋漓尽致。

在魏晋时期,因为社会原因,东汉王权和大一统儒家意识形态的崩溃和终结导致围绕人们的信仰问题产生的矛盾空前尖锐,其结果就是玄学全面压制儒学成为文人主要的信仰。魏晋玄学以“无”为本,以“有”为末,魏晋时期的文人将淳朴的自然生活放在了理性的礼教生活态度之前,玄学解决了魏晋文人的精神紧张,因此魏晋人不再盲目膜拜外在的权威和偶像,而是珍视自我。在这种氛围下,书法和人物绑定在了一起。由于儒学的式微,书法的人格本体论彻底压倒了宇宙本体论,成为书法自我的一种方式。

三、四贤论辩

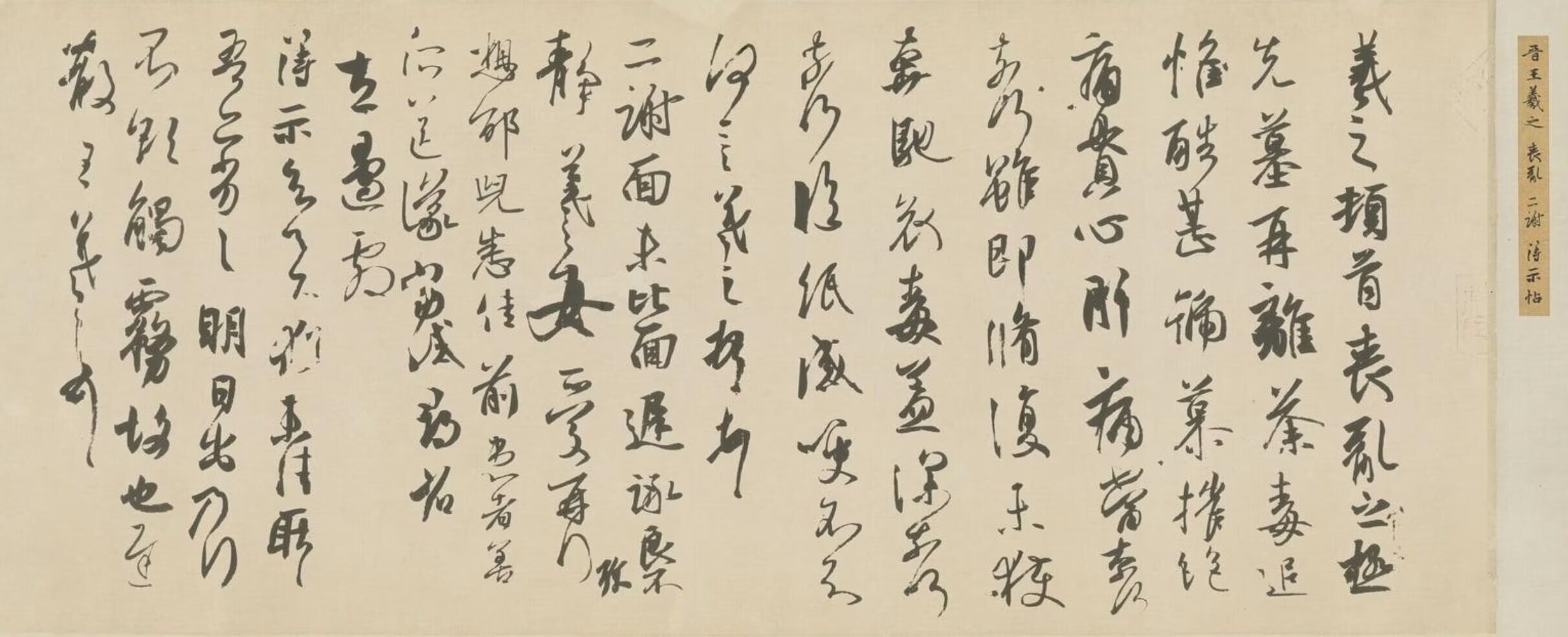

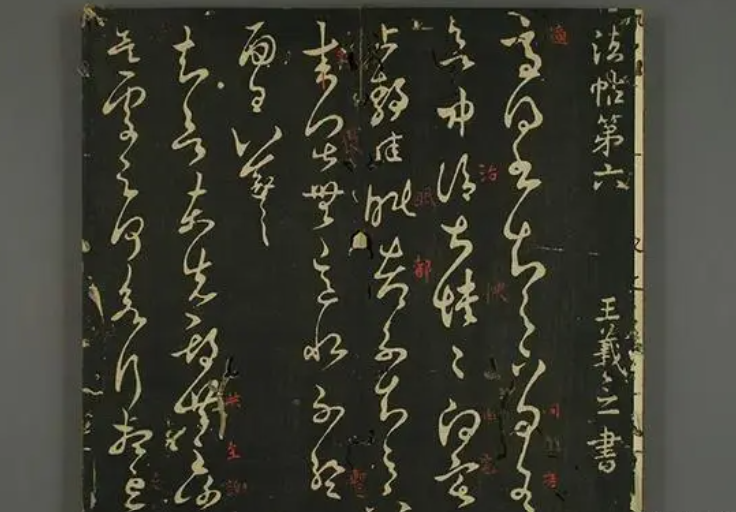

所谓“四贤”,就是指钟繇,张芝,王羲之和王献之。传钟繇为楷书之祖,而张芝为草书之祖,王羲之王献之为东晋最有名的大书法家,而“四贤论辩”就是指历史上在东晋之后对这四人历史地位的辩论。

在这一小节我将以历史脉络将四贤论辩,二王,帖学和兰亭序的历史演绎简单论述一下,其实还是有很多不被人知的细节。

钟繇为楷书之祖,他是最早将隶书转变为楷书的人,但随着东晋开始王导衣带过江,导致钟繇的楷法在北朝失传,因此北朝自己独立衍生出了“北派楷书”,也就是魏碑,因此北朝楷书要比南朝落后一个多世纪。而作为楷书之祖,钟繇对东晋乃至南朝文人的影响堪称巨大。

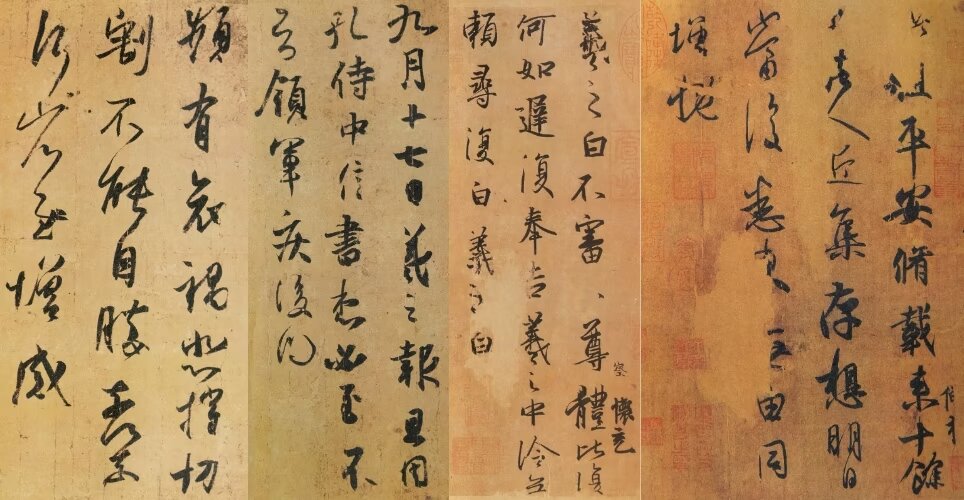

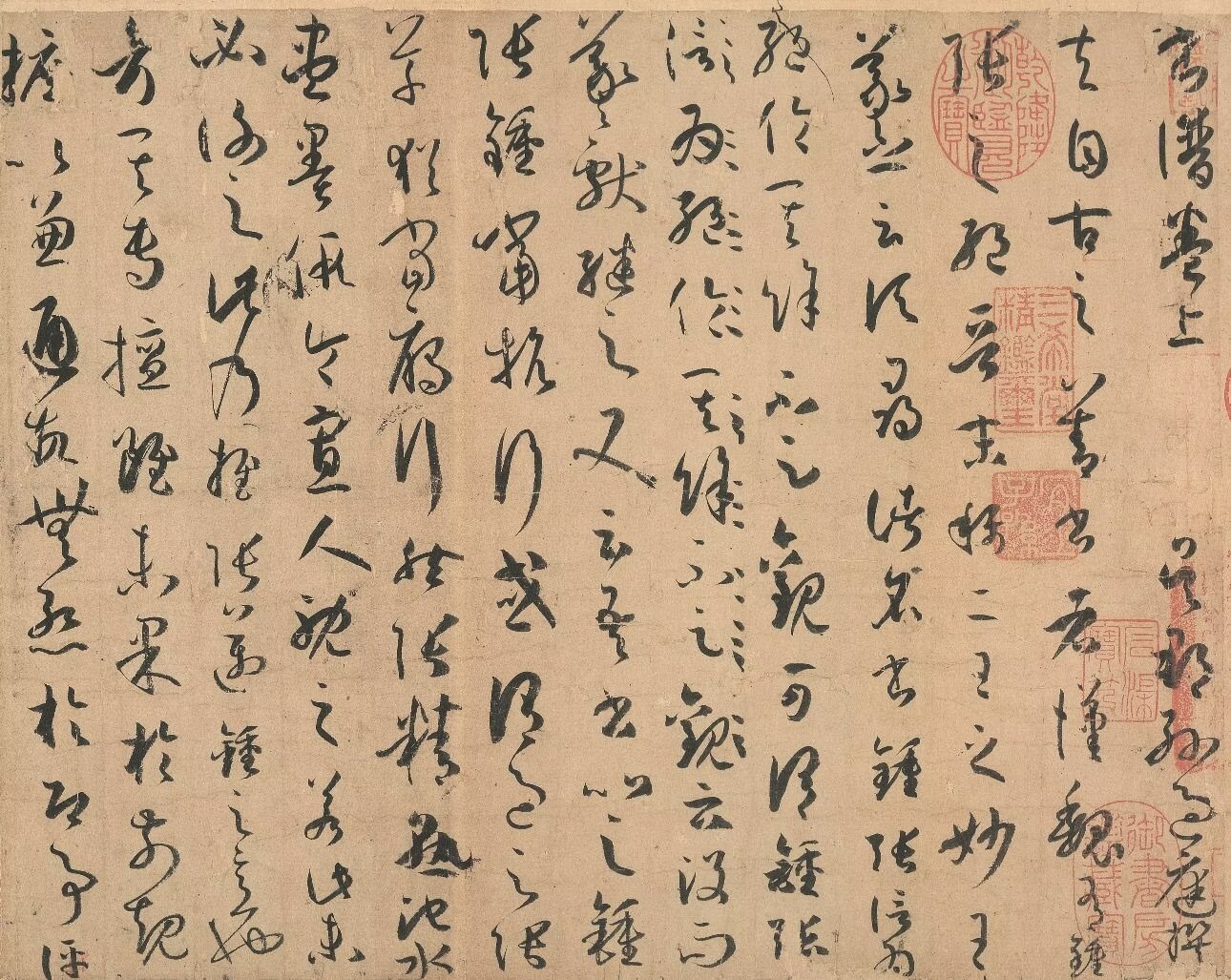

而东晋时期因为政治原因,氏族门阀有相当大的权力,以至于从皇帝到文人都崇尚玄学,于是书法的自觉性和人格主体性达到了历史上的最顶点。在此期间王羲之则将章草融入民间之法创造出“今草”,其绞转笔法让其书法骨力强健又不失妍美,因此其行草书为后世帖学万代楷模;王献之则进一步推动了草书的发展,着重外拓笔法。至此四人在书法史上的地位已经不可撼动。

到了南朝宋齐期间,追求妍美成为时尚,王献之的书风弥漫一时,而钟繇张芝,甚至王羲之都几乎被人遗忘,所谓:“比世皆尚子敬书”,就是如此,于是四贤论辩先以王献之为上,其余为下。到了南朝梁武帝时期为了加强统治复兴文学,因为钟张相比于二王更古,更符合儒家教化,于是其大力宣扬钟张而贬低二王,这在梁朝产生很大影响。但事实上在整个书法史上看梁武帝的推崇并没有产生根本的影响,书坛依旧认为王献之为主流。但事实上此后钟张二人基本退出“四贤论辩”的舞台,后世文人基本上都以争论二王历史地位为主。

到了初唐时期,由于唐太宗的独尊王羲之,其借助权力话语将王献之贬低到其书法史地位全面推翻,完全否定了王献之的书法。其称王羲之书法为“详察古今,尽善尽美”,因此完全打破了四贤论辩的格局。

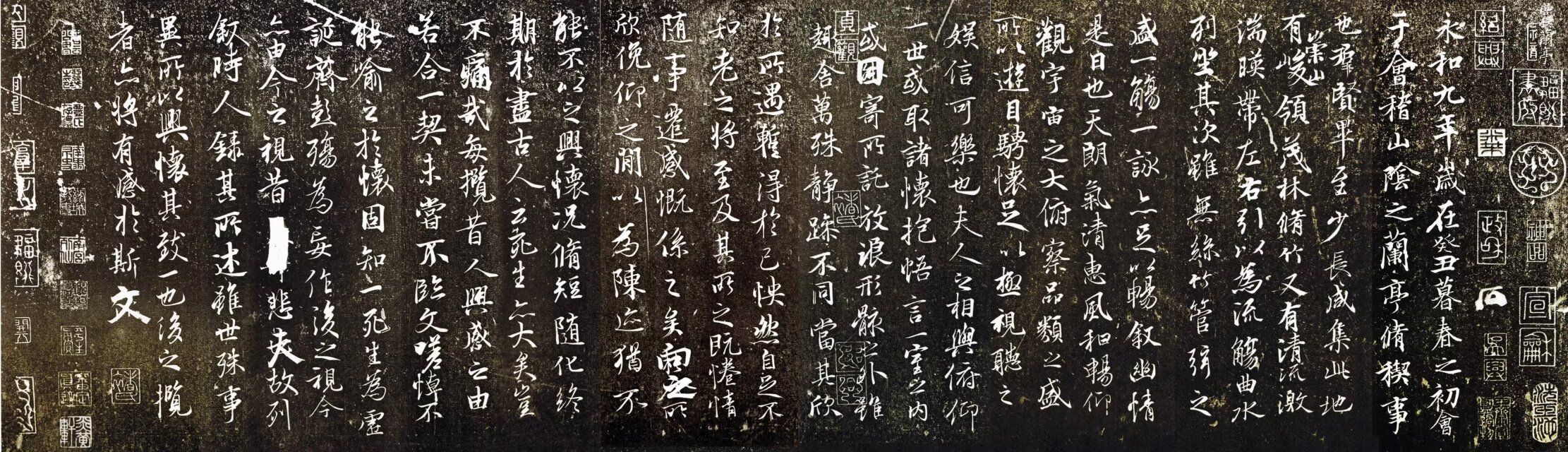

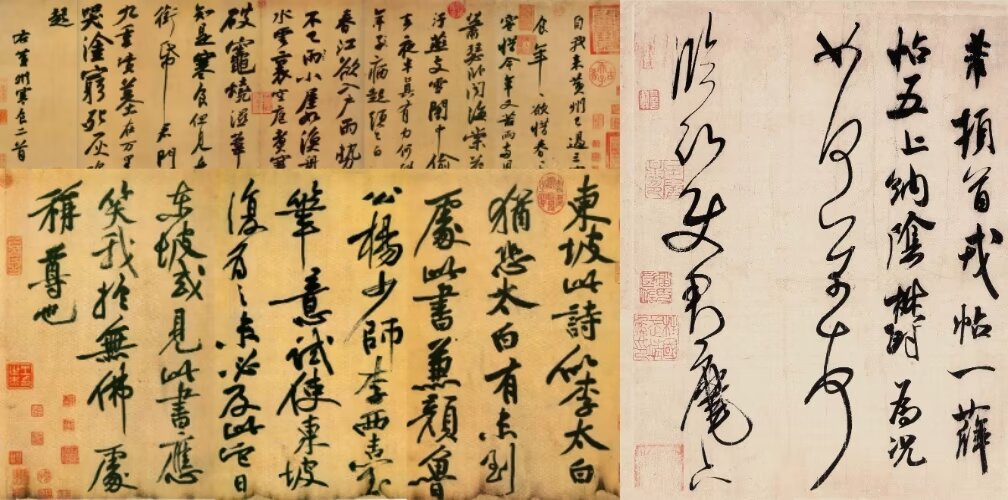

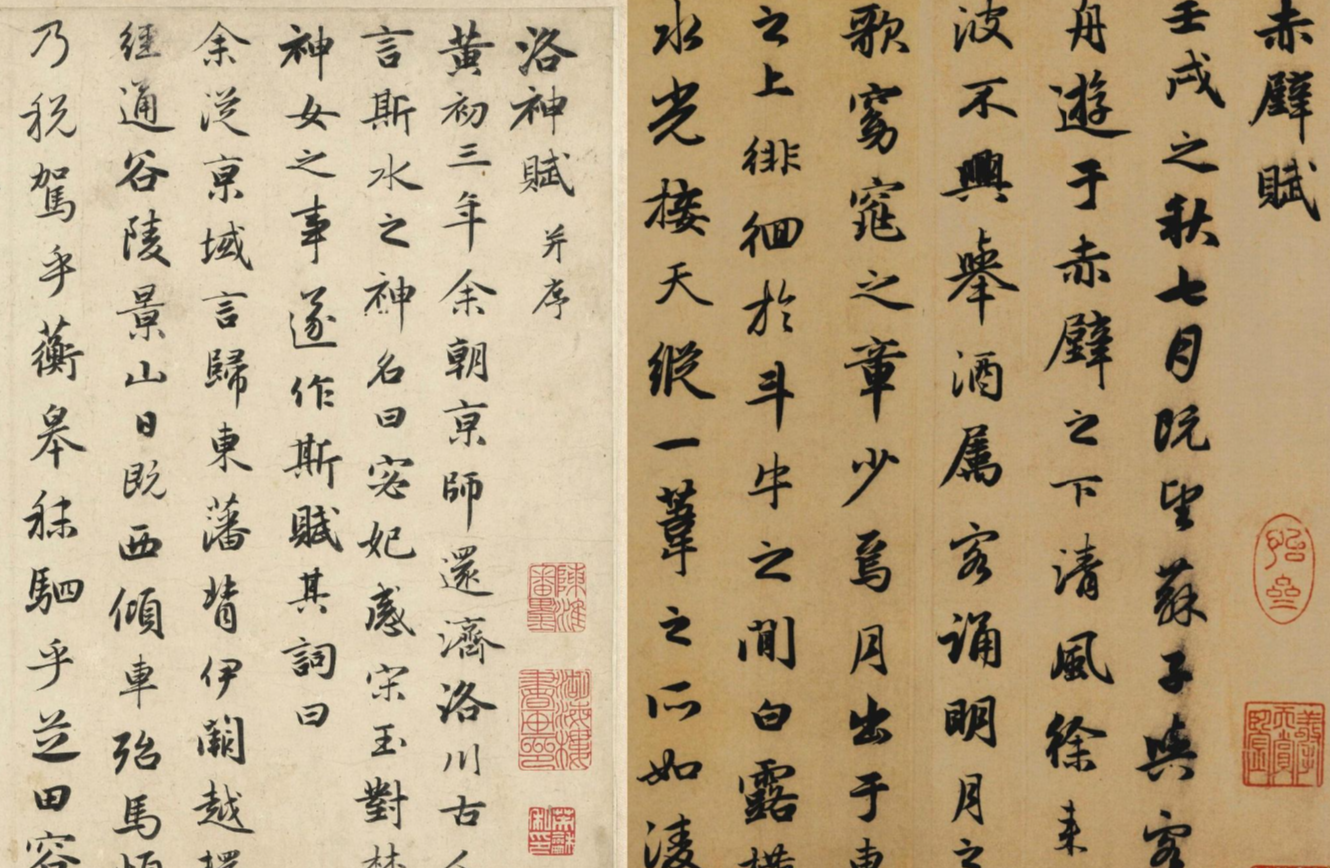

四、二王,帖学和兰亭序

初唐唐太宗这一决定是受过缜密思考的,除却个人喜好外,他打破了南朝以来的四贤论辩格局来独尊王羲之,就是为了确立儒家的中和论的全新标准。 唐太宗的独尊王羲之的中和论其实已经完全偏离了魏晋时期的风流与玄学思想,其实这个时候的王羲之就不是我们通常所说的王羲之,而是一个复合儒家审美的“书法偶像”,因为唐太宗所说“详察古今,尽善尽美”根本与王羲之所代表的魏晋风流相差甚远。另一方面,初唐书法也确立了《兰亭序》为最高典范,这也是初唐时期“唐法”对魏晋风韵的一些歪曲(当然没有说唐法不好)导致王羲之书风出现了异化,因此出现《兰亭序》这种和王羲之其他作品差别巨大的作品,晋人的韵味荡然无存。而《兰亭序》的真迹殉葬更加有神秘色彩,这使得兰亭在后世更易被神化:

孙过庭作为初唐时期的崇尚王羲之集大成者,巩固了王羲之书圣地位,而且在其书谱之中的论述化解了二元对立的问题。孙过庭的书谱就是对晋韵的一次修正,虽然也差魏晋有一段距离(例如十七贴等),但相比兰亭,要更加的力追魏晋风流,但可惜历史证明孙过庭这一派并未有主导地位。

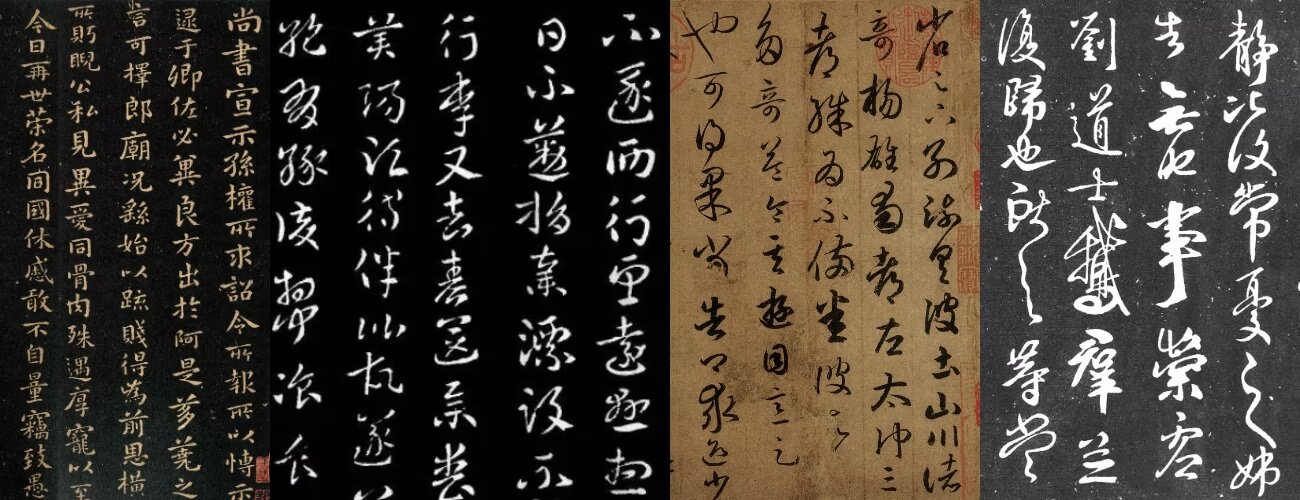

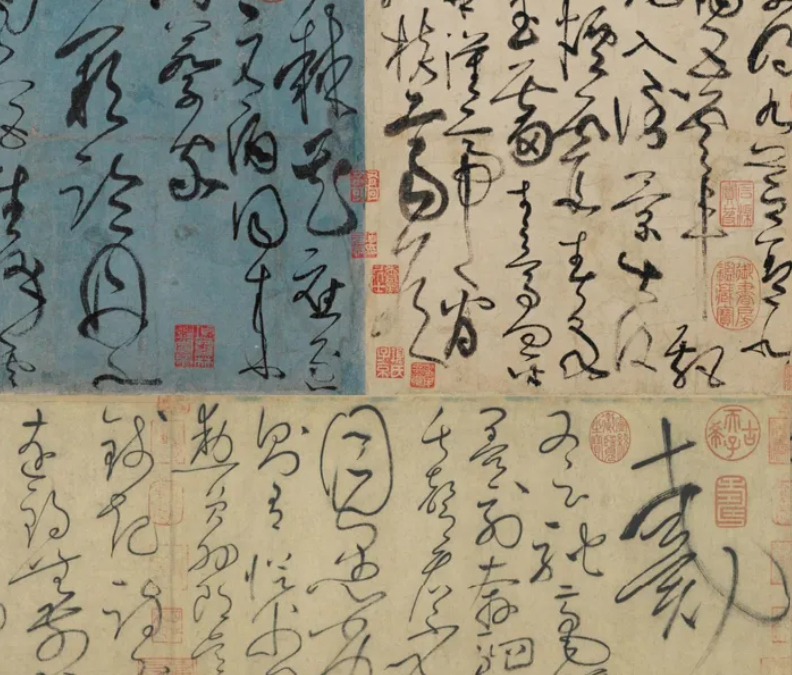

随着中唐时期的狂草兴起,孙过庭的努力也归于失败,同时唐太宗尚法尚兰亭的一派也被边缘化。这可以在中唐时期张怀瓘的《书断》里看出,这一时期人们又开始推崇王献之和贬低王羲之,王献之直接启发了中唐时期狂草的出现,此时《兰亭序》几乎没有任何地位,而例如张旭,怀素,颜真卿等大师都几乎不提兰亭,兰亭在此时地位一落千丈。

这样的想法也一定程度上影响了北宋书家。尽管在北宋淳化阁帖和大观帖的出现奠定了帖学的出现,也基本巩固了王羲之的历史地位,但北宋的尚意书家,也就是苏轼,黄庭坚和米芾,对王羲之并不狂热,尽管他们对创造力的追寻相当渴望,但对晋唐书法却有不屑感,对北宋书家临摹兰亭序颇为不屑,认为其食古不化,但对王献之却颇为推崇。三人为北宋书法艺术水平最高的人,认为《兰亭序》不过甜腻呆板,不入其眼。即使是米芾这样尚古的人也几乎没有被《兰亭序》有丝毫影响.

以至于南宋,虽然书家都崇尚学习《兰亭序》,但整个南宋几乎没有大家出现,这是最讽刺的事情。而真正让《兰亭序》以至于“天下第一”的是元朝赵孟頫的推崇。从此天下帖学无不从兰亭开始,赵孟頫本人认为:“兰亭乃新体之祖也,然书家不学兰亭,复何所学,故历代咸以为例。”他自己更是疯狂临习《兰亭序》和伪作《快雪时晴帖》,而拒绝几乎所有得魏晋风韵的王羲之手札例如《丧乱三贴》《远宦帖》《频有哀祸帖》等,更是将王献之抛掷脑后,由此二王之辩以王羲之及其兰亭序的胜利结束。当然这也不是说赵孟頫不好,他得到了王羲之某一种神韵,更加的贵气,但已经没有了丝毫的魏晋风韵,不过这也和书法的书写方式变化有一定关系。

由此赵孟頫开启了其妍美精致一路的书风,也几乎奠定了现代不懂书法的人,也就是大众的审美。尽管里面蕴含一些骨力,但不得不说相较于二王想去甚远。这直接导致了后面帖学的发展方向。试想如果赵孟頫推崇其他的手札,可能又是另一个路子。

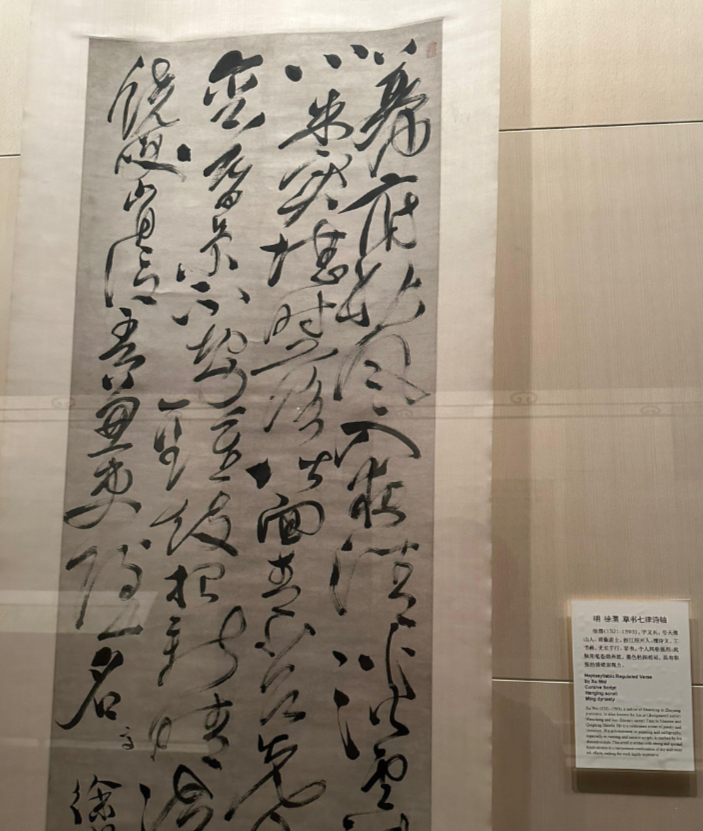

到了明代,董其昌的书法也如同赵孟頫一样,对兰亭推崇之极,他的书法更加偏向小清新,而和魏晋风流是两码事,着重淡意和灵活,是另一番风味。不过晚明的一众书家,例如王铎,徐渭,黄道周和傅山等人,重新批判董其昌之流,反对赵董的书论开始出现,他们重新提倡北宋尚意风流和唐朝狂草(也就是王献之一脉),开启了更加典型的明代草书风流,阳明心学更加推动了书家对魏晋风流的探索,他们扩展了包括晋唐的书风,而二王的二元结构也重新出现,上溯汉魏,晋唐,用这种回溯的方法激活了魏晋的帖学:

但遗憾的是,随着明朝的覆灭和清朝入主中原,这一进程被彻底打断。理学取代心学而且赵董帖学又完全占据主导地位,馆阁体盛行,软媚代替了个性反叛,儒家教化又卷土重来牢牢压制住了发展的帖学,使得令清初统治者心悸的文化反抗和神秘自由意识彻底消失,赵董书风在清朝更加僵硬,远不如赵董本人的书法,更不用说二王了,这无疑是对二王帖学最大的歪曲。若非晚清时期碑学重新讲书法发扬光大,那书法艺术就会覆灭。